Д. Н. Макаров,

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, Москва, Россия

D. N. Makarov,

National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 111250, Moscow, Russia

Введение

На протяжении большей части истории искусственное освещение решало одну фундаментальную задачу — позволять человеку видеть в темноте. Критериями его качества были равномерность, отсутствие бликов, достаточная освещенность и правильная цветопередача. Однако за последние несколько десятилетий наше понимание света претерпело коренную трансформацию. Ученые обнаружили, что свет — это не только средство для зрения, но и мощнейший биологический регулятор, влияющий на наше здоровье, самочувствие, продуктивность и сон.

Это открытие привело к появлению новой парадигмы в светотехнике — Human Centric Lighting (HCL), или «человеко-ориентированное освещение». HCL — это целостный подход к проектированию осветительных систем, который учитывает не только визуальные потребности человека, но и его психологические и физиологические (невизуальные) потребности. Цель HCL — создание такой световой среды, которая поддерживает естественные биологические ритмы человека, улучшает его самочувствие и оптимизирует работоспособность в течение всего дня.

Эта статья подробно исследует научные основы HCL, лежащие в его основе биологические механизмы, технологические решения для его реализации, области применения и будущие перспективы этого многообещающего направления.

Глава 1: Научные основы — от зрения к биологии

1.1. Визуальные и невизуальные эффекты света

Традиционно свет воспринимался исключительно через призму его визуальных эффектов. Процесс формирования изображения в глазу и передачи сигнала в зрительную кору головного мозга изучается веками. Качество освещения с этой точки зрения оценивается по таким параметрам, как острота зрения, скорость различения деталей, зрительный комфорт и безопасность.

Однако в конце XX — начале XXI века в научном сообществе произошла тихая революция. Исследователи из областей медицины, биологии и хронобиологии начали накапливать доказательства того, что свет, попадающий в глаз, оказывает иное, «невизуальное воздействие». Эти эффекты не связаны с формированием изображения, но оказывают прямое влияние на работу нашего организма.

Как показано на рис. 1., освещение порождает два основных канала воздействия:

Рис.1. Визуальные и невизуальные биологические эффекты освещения и преимущества качественного освещения

Визуальные эффекты: влияют на производительность и комфорт работы, безопасность (уменьшение ошибок и аварий).

Невизуальные биологические эффекты (NIF - Non-Image Forming): влияют непосредственно на здоровье и благополучие, что, в свою очередь, косвенно приводит к повышению производительности, снижению количества ошибок.

Только освещение, которое комплексно учитывает оба этих аспекта, может считаться качественным оптимизированным. Именно такой интегративный подход и лежит в основе HCL. В проекте международного стандарта CIE (Международная комиссия по освещению) для этого используется термин «интегративное освещение», который определяется как «освещение, специально разработанное для оказания благоприятного физиологического и/или психологического воздействия на человека, включая визуальные и невизуальные эффекты».

1.2. Открытие третьего фоторецептора

Долгое время считалось, что за восприятие света в человеческом глазу отвечают только два типа фоторецепторов: палочки (для ночного зрения) и три типа колбочек (для цветового дневного зрения). Это представление было опровергнуто в 2002 году, когда был открыт совершенно новый тип светочувствительных клеток в сетчатке — внутренние светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки (ipRGC). Эти клетки содержат собственный фотопигмент — «меланопсин», чья спектральная чувствительность кардинально отличается от чувствительности палочек и колбочек. Пик чувствительности меланопсина находится в синей области спектра (~480 нм). Это объясняет, почему синий свет оказывает наиболее сильное воздействие на наши биологические ритмы. Важно отметить, что система ipRGC не работает изолированно. Она получает и интегрирует сигналы от классических палочек и колбочек. Эта сложная нейронная сеть означает, что невизуальная реакция организма на свет зависит не только от синего компонента, но и от общего светового потока и спектрального состава, воспринимаемого всей сетчаткой. Именно поэтому до сих пор невозможно определить единую, простую «кривую действия» для всех невизуальных эффектов, а коррелированная цветовая температура (CCT) является лишь очень приблизительным ориентиром.

Глава 2: Биологические часы и механизм действия HCL

2.1. Циркадные ритмы: дирижер жизни

Все живые организмы на Земле, от простейших растений до человека, живут в ритме с 24-часовым циклом смены дня и ночи. Эти эндогенные ритмы, с периодом «около суток» (от лат. «circa diem»), называются циркадными ритмами. Они являются фундаментальным свойством жизни, регулируя тысячи физиологических процессов.

Примеры циркадных ритмов у человека, приведенные в Таблице 1, впечатляют:

|

Time |

Bodily aspect |

Time |

Bodily aspect |

|

06:00-07:00 |

Hay fever symptoms most intense |

18:00-19:00 |

Blood pressure peaks Body temperature peaks |

|

07:00-08:00 |

|

19:00-20:00 |

Melatonin secretion starts |

|

08:00-09:00 |

Testosterone peaks |

20:00-21:00 |

|

|

09:00-10:00 |

Cortisol peaks Heart/cerebral infarcts peak |

21:00-22:00 |

|

|

10:00-11:00 |

|

22:00-23:00 |

Bowel movements suppress |

|

11:00-12:00 |

Uric acid peaks |

23:00-24:00 |

|

|

12:00-13:00 |

|

24:00-01:00 |

Cortisol lowest |

|

13:00-14:00 |

Cholesterol peaks |

01:00-02:00 |

Growth hormone peaks |

|

14:00-15:00 |

Adrenaline peaks |

02:00-03:00 |

Melatonin peaks Store info in the brain |

|

15:00-16:00 |

Best reaction time |

03:00-04:00 |

|

|

16:00-17:00 |

Heart rate peaks Muscle strength peaks |

04:00-05:00 |

Asthma symptoms most intense |

|

17:00-18:00 |

Urinary' How peaks |

05:00-06:00 |

Body temperature lowest |

Таблица 1. Примеры циркадных ритмов человека

Раннее утро (04:00–06:00): наименьшая температура тела, пик выработки гормона роста.

Утро (06:00–09:00): пик артериального давления и температуры тела, начало подавления секреции мелатонина.

День (12:00–13:00): самый низкий уровень кортизола.

Вечер (18:00–20:00): наиболее интенсивные симптомы сенной лихорадки, пик мышечной силы.

Ночь (21:00–03:00): пик выработки мелатонина, пики уровня холестерина и мочевой кислоты.

Эти ритмы не просто пассивные реакции на внешнюю среду; они генерируются внутренними «биологическими часами». Эксперименты, подобные знаменитым опытам Юргена Ашоффа в звуко- и светонепроницаемом бункере в 1960-80-х годах, показали, что в отсутствие внешних временных ориентиров (цайтгеберов) внутренний ритм человека продолжает работать, но его период (так называемый «свободнотекущий ритм») отклоняется от 24 часов, составляя в среднем около 24,5 часов с индивидуальными вариациями от 23,5 до более 25 часов.

2.2. Гормоны-регуляторы: кортизол и мелатонин

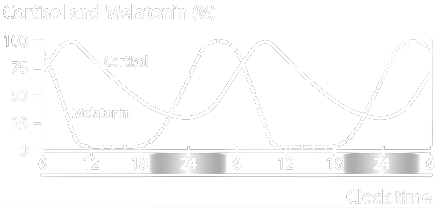

Два ключевых гормона, играющих центральную роль в циркадном ритме, — это кортизол и мелатонин рис. 2.

Рис.2. Типичный пример суточных ритмов гормонов кортизола и мелатонина, показанных по двухдневной шкале (на основе Boivin и Czeisler, 1998; CIE, 2004)

Кортизол, «гормон энергии», вырабатывается корой надпочечников. Его уровень резко повышается утром, подготавливая организм к дневной активности: он повышает уровень глюкозы в крови, мобилизует энергию и укрепляет иммунную систему. В течение дня его уровень постепенно снижается, достигая минимума около полуночи.

Мелатонин, «гормон сна», вырабатывается эпифизом (шишковидной железой). Его концентрация в крови практически нулевая в течение дня. С наступлением вечера его выработка увеличивается, достигая пика глубокой ночью, что способствует засыпанию и поддержанию качественного сна.

Здоровый циркадный ритм характеризуется четким антифазным соотношением этих гормонов: высокий кортизол и отсутствие мелатонина днем обеспечивают бодрость и активность, а низкий кортизол и высокий мелатонин ночью — крепкий и восстановительный сон.

2.3. Супрахмазматическое ядро (SCN) — главный часовой механизм

В 1972 году серией экспериментов на крысах было установлено, что главным «водителем ритма» у млекопитающих является крошечная структура в гипоталамусе мозга — супрахмазматическое ядро (SCN). Повреждение SCN приводило к полной потере циркадной ритмичности у животных.

SCN действует как центральный пейсмекер, или дирижер, оркестра периферических часов, которые находятся почти в каждом органе и ткани тела (печени, почках, сердце и т.д.). SCN синхронизирует их работу, создавая слаженную систему.

Но как SCN узнает точное время? Вот здесь на сцену выходят ipRGC. Эти ганглиозные клетки имеют прямой нейронный путь от сетчатки к SCN. Таким образом, световой сигнал, уловленный меланопсином, напрямую передается в наш главный биологический часовой механизм.

2.4. Энтрэймент (Синхронизация) и роль света

Процесс, с помощью которого внешние ритмы (прежде всего, смена дня и ночи) синхронизируют внутренние биологические часы, называется «энтрэйментом» (entrainment). Свет является самым мощным «цайтгебером» (от нем. «zeitgeber» — «даритель времени») для человека.

Поскольку у большинства людей свободнотекущий ритм длиннее 24 часов, для «подкрутки» часов каждое утро требуется сигнал. Таким сигналом является «утренний свет», особенно богатый синим компонентом. Он подавляет остаточный уровень мелатонина и сдвигает фазу часов вперед, подготавливая организм к дневному бодрствованию.

2.5. Хронотипы: «жаворонки» и «совы»

Индивидуальные различия во внутренних ритмах определяют хронотип человека. У «жаворонков» (утренний хронотип) свободнотекущий ритм короче (~23,5 часа). Их биологические часы идут «впереди» реального времени, они рано просыпаются и рано ложатся спать. У «сов» (вечерний хронотип) ритм длиннее (до 25 часов и более). Их пик мелатонина наступает позже, поэтому вечером они долго не чувствуют сонливости, а утром с трудом просыпаются.

Хронотип зависит от возраста (самые «совиные» ритмы — у подростков), пола (у женщин ритм обычно немного короче) и генетики. Нобелевская премия 2017 года по физиологии и медицине была присуждена как раз за открытие молекулярных механизмов, управляющих циркадными ритмами на клеточном уровне.

Глава 3: Принципы и реализация Human Centric Lighting

Итак, как же на практике применить эти сложные биологические знания? HCL стремится воссоздать динамику естественного дневного света внутри помещений, чтобы синхронизировать внутренние часы человека с внешним миром.

3.1. Динамическое освещение: имитация неба

Ключевая технология HCL — это «динамическое освещение», которое автоматически меняет свою интенсивность (освещенность) и цветовую температуру (CCT) в течение дня.

Утро (с 7:00 до 12:00): яркий, бодрящий свет с высокой цветовой температурой (5000–6500 К, холодный белый с преобладанием синего). Такой свет способствует подавлению мелатонина, повышению уровня кортизола, обеспечивает быстрый переход к дневной активности и помогает «совам» скорректировать свой ритм.

День (с 12:00 до 16:00): нейтральный, ровный свет средней интенсивности и цветовой температуры (4000–5000 К, нейтральный белый). Он поддерживает концентрацию и производительность без излишней стимуляции.

Вечер (после 16:00): теплый, расслабляющий свет с низкой интенсивностью и цветовой температурой (2700–3000 К, теплый белый). Такой свет, с минимальным содержанием синего, не мешает естественному вечернему росту уровня мелатонина, подготавливая организм ко сну.

3.2. Кривая фазового ответа (Phase Response Curve)

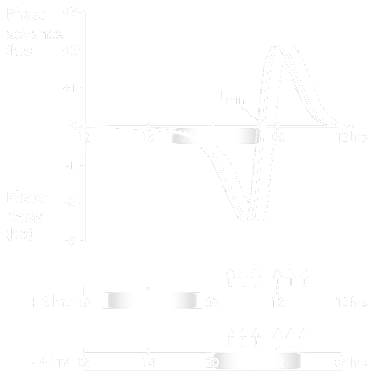

Для эффективного управления циркадными ритмами необходимо понимать «кривую фазового ответа» (КФО), изображенную на рис. 3. Эта кривая показывает, как воздействие света в разное время суток сдвигает наши биологические часы.

Рис.3. Кривая фазового ответа

Свет утром (после минимальной температуры тела Tmin): вызывает «фазовое опережение» (часы «спешат»). Полезно для «сов», которым нужно раньше лечь и проснуться.

Свет вечером/начало ночи (до Tmin): вызывает «фазовую задержку» (часы «отстают»). Полезно для «жаворонков» или при смене часовых поясов в западном направлении.

Свет в середине дня: не вызывает значительных фазовых сдвигов, но обеспечивает стабильную синхронизацию (энтрэймент).

Свет глубокой ночью: вызывает сильные фазовые сдвиги и крайне негативно сказывается на ритмах, подавляя мелатонин в то время, когда его уровень должен быть максимальным.

HCL-системы, используя эту модель, могут не только поддерживать ежедневный ритм, но и помогать в коррекции его нарушений, таких как джетлаг или социальный джетлаг у «сов».

3.3. Спектральный состав и α-опическая освещенность

Поскольку невизуальные эффекты зависят от сложного взаимодействия сигналов от меланопсина, палочек и колбочек, простое использование CCT недостаточно. Наиболее точной метрикой на сегодня является «α-опическая освещенность» (alpha-opic illuminance). Это спектрально взвешенная освещенность, которая учитывает чувствительность всех пяти человеческих фотопигментов (меланопсина, палочек и трех типов колбочек). Стандарты, такие как CIE S 026, вводят систему величин, позволяющих количественно оценивать биологическое воздействие света. Современные HCL-системы начинают учитывать эти параметры для более точного и эффективного воздействия.

Глава 4: Практическое применение HCL

HCL находит применение в самых разных сферах человеческой деятельности, везде, где люди проводят значительную часть времени в помещении.

4.1. Офисные и административные здания

Цель: повышение продуктивности, концентрации и снижение усталости сотрудников.

Реализация: общее динамическое освещение в open-space зонах. Индивидуальные светильники на рабочих местах, позволяющие «жаворонкам» и «совам» немного подстраивать свет под себя. Яркий холодный свет в утренних конференц-залах для активации команды.

4.2. Образовательные учреждения (школы, университеты)

Цель: улучшение успеваемости, концентрации внимания учащихся и регулирование режима дня, особенно у подростков, чьи ритмы естественным образом сдвинуты на более позднее время.

Реализация: динамический свет в классах. Утром — высокая освещенность и холодный оттенок для пробуждения и сосредоточенности на первых уроках. В творческих классах или зонах отдыха — более теплый и расслабляющий свет.

4.3. Здравоохранение (больницы, дома престарелых)

Цель: ускорение восстановления пациентов, нормализация сна, уменьшение симптомов деменции, поддержка персонала, работающего в ночные смены.

Реализация: яркий, богатый синим свет в палатах и коридорах днем для поддержания дневной активности. Теплый, приглушенный свет вечером для подготовки ко сну. Ночью — минимальное освещение янтарного или красного оттенка (не влияющее на меланопсин) для безопасного перемещения, не прерывая выработку мелатонина у пациентов.

4.4. Промышленность и логистика

Цель: повышение безопасности, бдительности и снижение количества ошибок, особенно в ночную смену.

Реализация: для ночных смен используется стратегия «светового душа»: короткие сеансы яркого холодного света в ключевые моменты (начало смены, перерывы) для поддержания бодрости. В остальное время — более нейтральный свет, чтобы не нарушать общий циркадный ритм работника чрезмерно.

4.5. Жилые интерьеры

Цель: поддержание здорового циркадного ритма и качества сна всех членов семьи.

Реализация: умные системы освещения, которые меняют сценарии в течение дня. Утренний сценарий в ванной и кухне, вечерний — в гостиной и спальне. Использование теплых и тусклых источников света за 2–3 часа до сна (включая настольные лампы и бра). Минимизация использования синеэкранных устройств вечером или использование режима «ночной сдвиг».

Глава 5: Преимущества, вызовы и будущее HCL

5.1. Доказанные преимущества

Внедрение HCL-систем демонстрирует измеримые положительные результаты:

Повышение продуктивности: исследования в офисах и на производствах показывают снижение количества ошибок и увеличение скорости выполнения задач.

Улучшение самочувствия: сотрудники и учащиеся отмечают снижение усталости, головных болей и зрительного напряжения.

Улучшение сна: нормализация циркадных ритмов приводит к более быстрому засыпанию, более глубокому сну и легкому пробуждению.

Повышение безопасности: на производстве и в логистике улучшение бдительности снижает риск аварий.

Экономическая эффективность: снижение расходов за счет снижения absenteeism, текучести кадров и повышения общей эффективности труда.

5.2. Проблемы и ограничения

Стоимость: динамические LED-системы с интеллектуальным управлением дороже традиционных решений.

Стандартизация: отсутствие единых, universally принятых стандартов и протоколов для измерения и проектирования HCL.

Индивидуальные различия: создание универсального светового сценария, который идеально подходил бы и «жаворонкам», и «совам» в одном помещении, остается сложной задачей.

Недостаток долгосрочных исследований: несмотря на обилие данных о биологических механизмах, долгосрочные исследования влияния HCL на здоровье больших групп людей все еще продолжаются.

5.3. Будущее HCL

Будущее Human Centric Lighting видится в персонализации и интеграции.

1. Персонализация: системы будут использовать данные с носимых устройств (умные часы, фитнес-трекеры), которые отслеживают индивидуальные ритмы (сон, активность, температура тела). Освещение будет автоматически подстраиваться под потребности конкретного человека в реальном времени.

2. Биометрическая обратная связь: камеры или датчики будут анализировать состояние человека (размер зрачка, частота моргания, поза) и корректировать свет для поддержания оптимального уровня концентрации и комфорта.

3. Интеграция с IoT: HCL станет частью общей экосистемы «умного дома» или «умного здания», работая согласованно с системой отопления, вентиляции, штор и звука для создания идеальной среды.

4. Нейроархитектура: HCL будет тесно переплетаться с этим новым направлением, которое изучает, как все аспекты архитектурной среды (включая свет) влияют на мозг, психику и поведение человека.

Заключение

Human Centric Lighting — это не просто модный тренд, а научно обоснованный, целостный подход к проектированию световой среды, основанный на глубоком понимании биологии человека. Он знаменует собой переход от восприятия света как простого инструмента для зрения к признанию его критически важной роль в регуляции нашего здоровья, благополучия и продуктивности.

Внедряя динамические, спектрально-настроенные световые решения, которые уважают и поддерживают наши естественные циркадные ритмы, мы можем создать помещения, которые не только хорошо выглядят, но и помогают нам лучше чувствовать себя, лучше работать и лучше жить. HCL — это инвестиция в человеческий капитал, которая окупается улучшением качества жизни, здоровья и экономической эффективности. Свет, наконец, обретает свой истинный голос в симфонии факторов, определяющих наше ежедневное существование, и HCL учит нас слушать его и использовать его силу во благо.

Список литературы

- Справочная книга по светотехнике: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования уровня бакалавриат и магистратура по направлению «Электроника и наноэлектроника» / Редакция журн. «Светотехника» ; общ. ред. Ю.Б. Айзенберг, Г.В. Боос; науч. ред. С.Г. Ашурков, Л.П. Варфоломеев.- 4-е изд., полностью перераб. и доп. – Москва: [б.и.], 2019.– 892с.

- Boyce P.R. Human Factors in Lighting 3rd Edition / CRC Press. - 2014.

- Wout van Bommel. Interior Lighting. Fundamentals, Technology and Application // Nuenen, The Netherlands. Springer Nature Switzerland. - 2019.

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».